こんにちは。

経年風アクセサリー素材のお店*よつば商店

店長のシバガキです。

今日のブログでは

2019年6月に訪れた

チェコ国立プラハ美術工芸博物館について

書いてみようと思います。

2019年6月の買い付け旅行中に半日ほど

時間が取れたので現地の友人に

どこを観光しようか相談したら

「チェコのガラスなどの

工芸品に興味があるなら

一度行ってみるといいよ」と

チェコ国立プラハ美術工芸博物館を

おススメされたので行ってきました。

チェコ国立プラハ美術工芸博物館

(Uměleckoprůmyslové museum)

略してUMPRUM

URL: https://www.upm.cz/

場所はこちら

https://www.prague.eu/ja/object/places/627/umeleckoprumyslove-museum#showMap

(プラハ市公式観光ポータルより)

博物館のお向かいには

チェコフィルハーモニー管弦楽団の

本拠地、ルドルフィヌムがあります。

↑こちらはルドルフィヌム(Rudolfinum)

肝心の工芸美術博物館の外観の

写真をとっておらず………

ルドルフィヌムも工芸美術博物館も

どちらもネオルネサンス様式の建物なので

雰囲気が似ていました。

たぶん。(記憶が曖昧)

私は音楽のことは全然知らないのですが

毎年春に行われるプラハ音楽祭は

こちらがメインの会場だそう。

一度本場の演奏を聞いてみたいです😃

さて、早速博物館の中へ。

入り口の扉の大きさに驚きつつ

中へ入ると…

建物自体が立派な展示品という感じでした。

通路も階段もすごい…

朝イチで行ったので人もいなくて静か…

館内は数年前に

改装されたばかりらしく

100年くらい前の装飾品も

色鮮やかで美しかったです。

確か5階建くらいの建物だったと

思うのですが

フロアごとに様々な展示がありました。

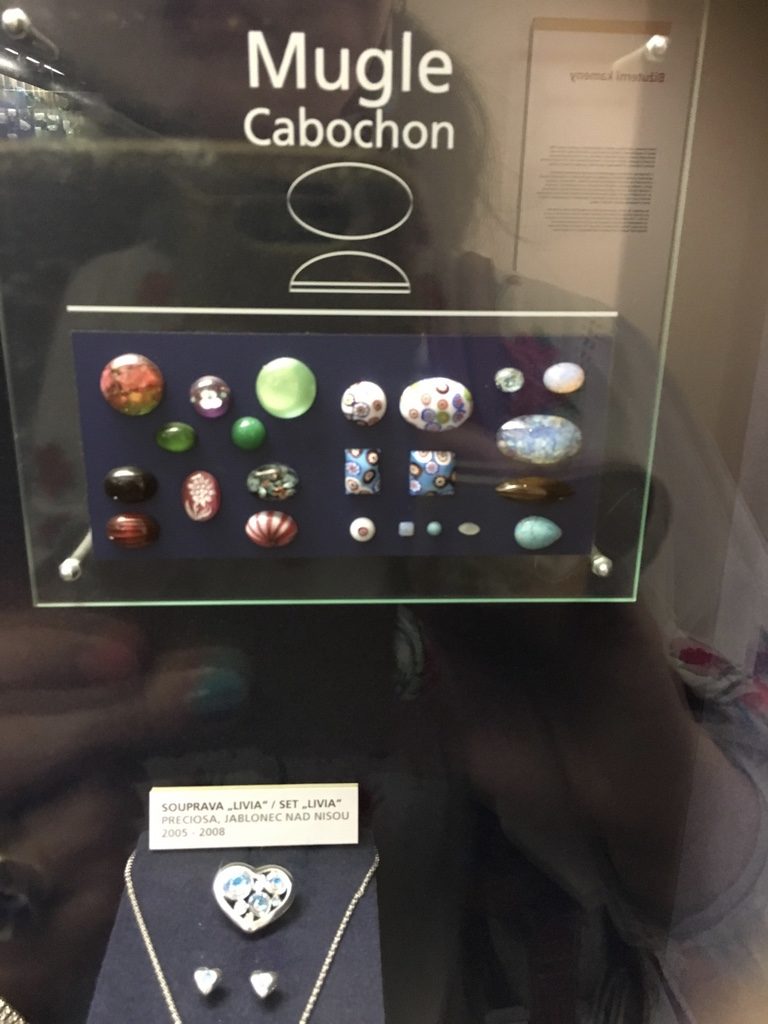

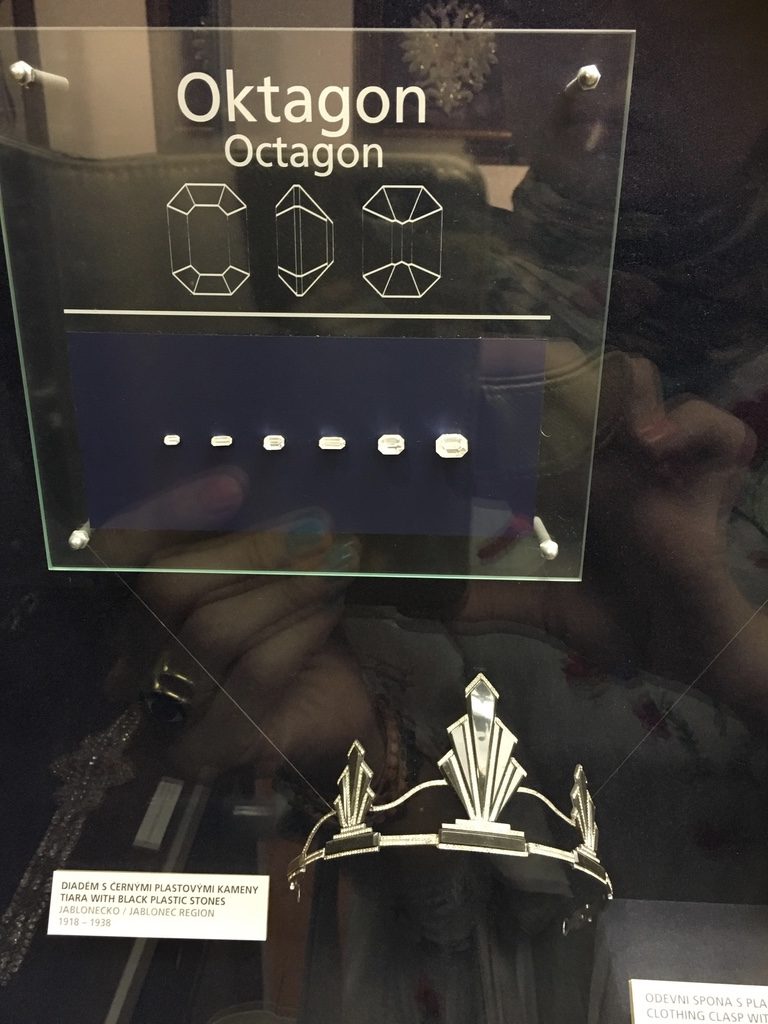

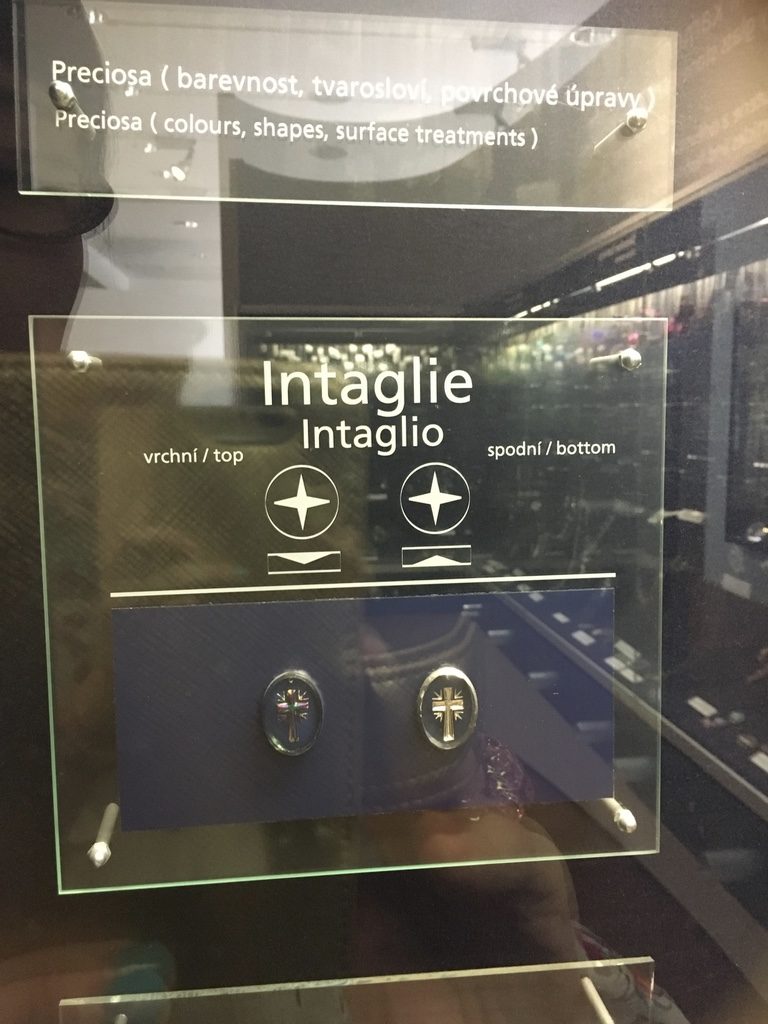

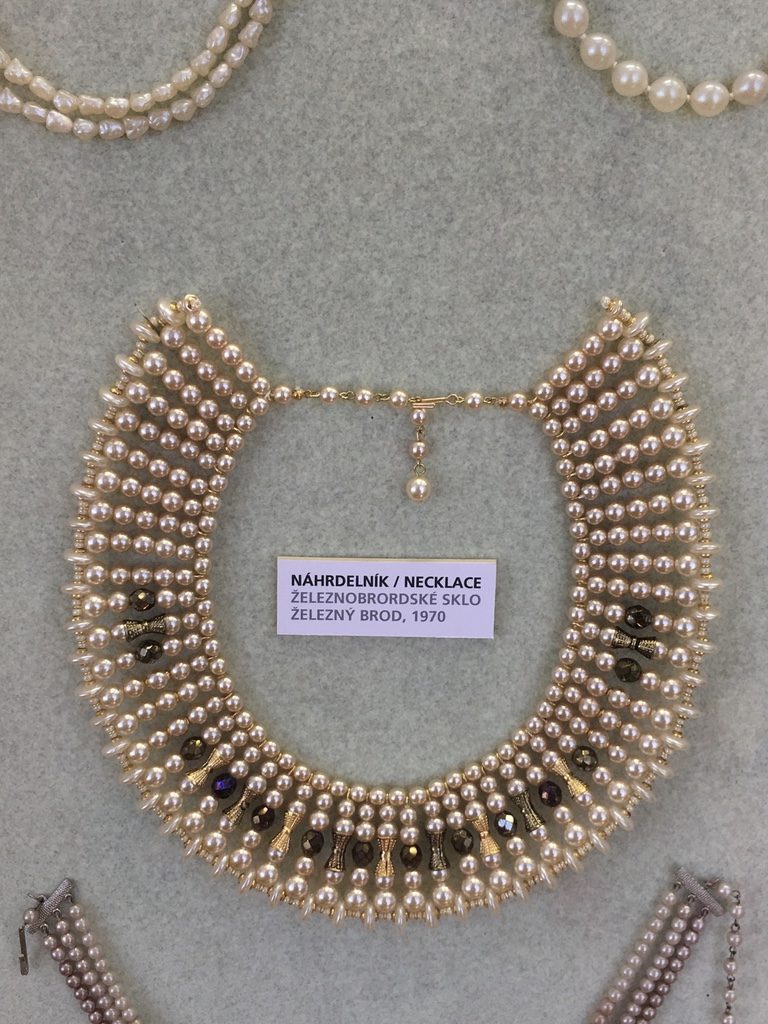

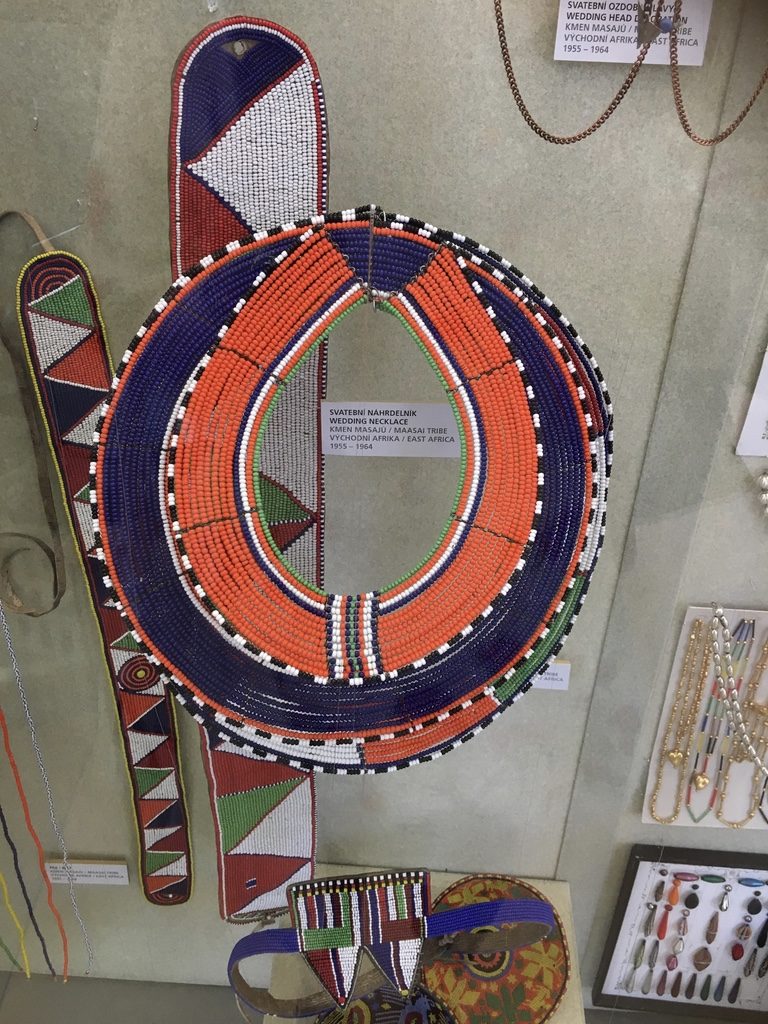

まずは常設のガラスの展示を見学。

撮影OKだったので少しご紹介します。

PLEIAD OF GLASS 1946-2019

1946年から2019年までの

ガラス作品が展示されていました。

中には

「え、これガラスなの?」

って思う質感の作品もあったりして

見応えがありました。

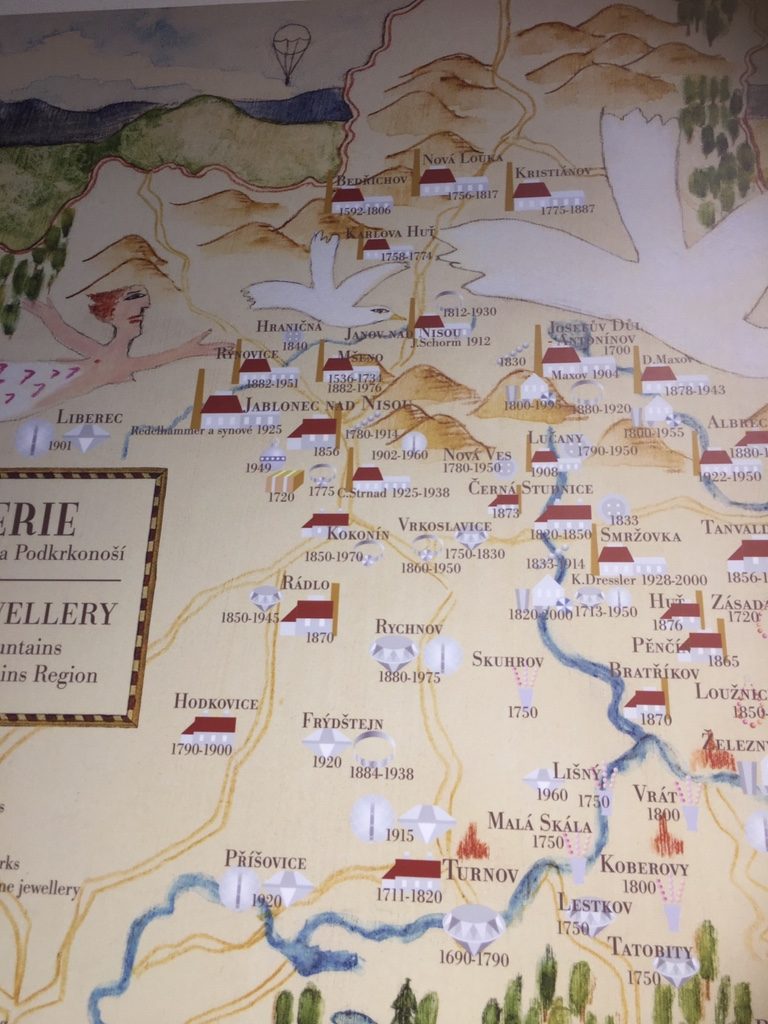

チェコのガラス産業の歴史、

アートとしてのガラスについてなど

英語での説明もありました。

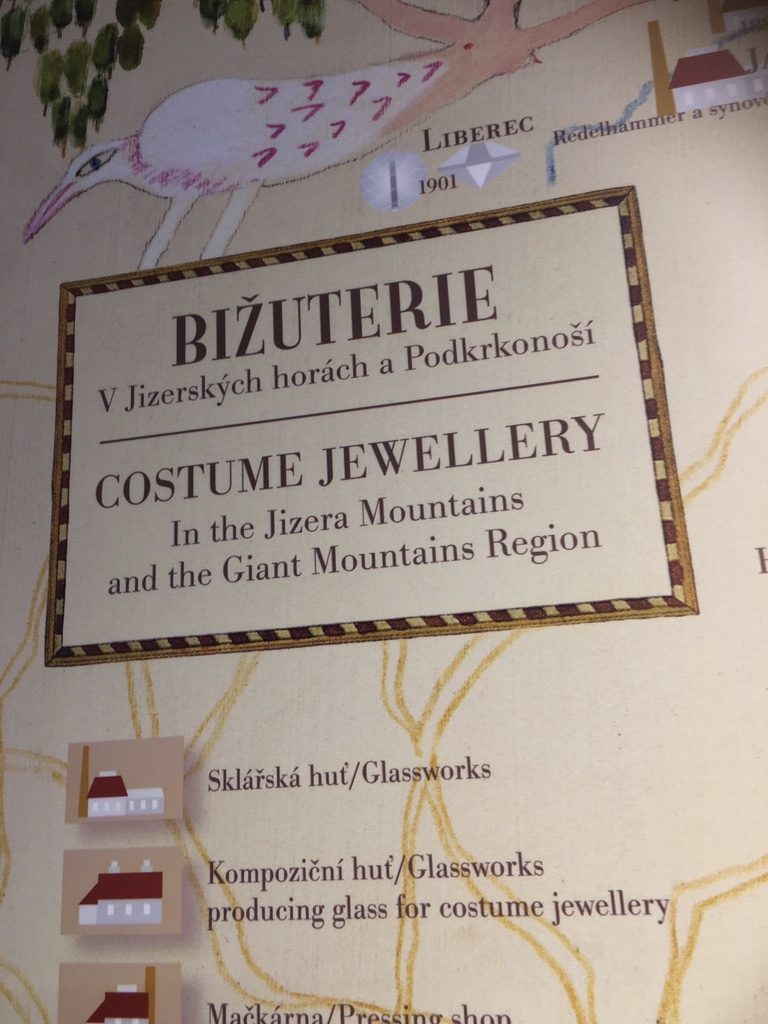

次に別フロアで開催されていた

テキスタイルの展示も見学。

北斎の波モチーフの生地。

とてもおしゃれ!

外国で日本由来の物を見ると

なんだかテンションがあがります↑

こちらも日本の

傘をモチーフにした生地。

おしゃれだなぁ…

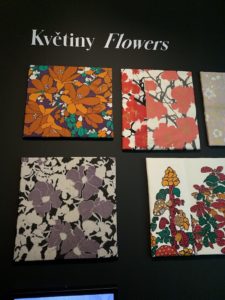

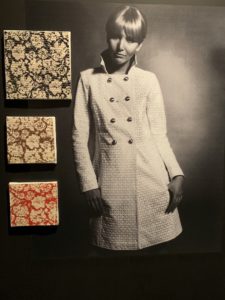

様々なフラワーモチーフ。

昔は60年代のファッションに

憧れていました…

素朴で愛らしい模様。

色の合わせ方などは

アクセサリー作りの参考にも

なりそうでした。

動画でわかりやすく

ファッションの歴史の移り変わりを

解説する展示やもあり

知識がなくても見て楽しめました。

ファッションやテキスタイルの

知識があったらもっともっと

楽しめただろうなー。

長くなりそうなので

今日はいったんここまで!

次回は別フロアの

一風変わった展示や

館内を撮った動画をお見せできたらと

思っています😃

読んでくださりありがとうございました🍀

経年風アクセサリー素材のオンラインショップ

よつば商店

https://yotsuba-and-co.jp/

商品入荷のお知らせやお得なクーポンを

お届けしているメールマガジン登録はこちらから↓

https://yotsuba-and-co.shop-pro.jp/secure/?mode=mailmaga&shop_id=PA01114554

Twitter

@yotsubashouten

Instagram

@yotsuba_and_co

最近のコメント